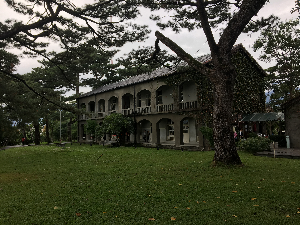

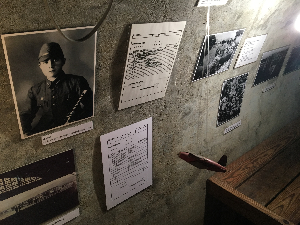

期末テストが終わった次の週からバス・電車・自転車で台湾一周の旅に出ることにしました。この旅の目的は「なぜ台湾という国はこれほどまでに親日なのか」です。これは留学する前からずっと気になっていたことで、台湾に留学したいと思うようになったきっかけでもあります。そして今月、ついにこの台湾一周を成し遂げ、その問に対して自分なりに答えを出せたと思います。その答えを旅の経路と共に説明していきたいと思います。 まず私が訪れたのは台北から北東に進むこと約1時間半のところにある宜蘭(Yílán)に行きました。ここには昨年の大河ドラマの主人公"西郷隆盛"の息子である"西郷菊次郎"という人物が雨が多く降る宜蘭の治水工事を見事に成功したため、その石碑が現在も残っております。またかつて旧日本統治時代に官舎として利用された建物も現在は「宜蘭文学館」として大切に保管されています。次に訪れたのは花蓮。ここは太平洋戦争の時、旧日本陸軍の司令部施設が置かれていました。現在は「松園別館」という名前で観光地化されています。ここには戦時中に使われた防空壕もありました。遡る事昭和20年、米軍が沖縄に上陸し、敗戦色が濃くなると、ここから神風特攻隊として出撃し、全員帰らぬ人となりました(もちろん台湾人も太平洋戦争に日本人として参加したため、犠牲者の中には含まれています)。一見この建物は落ち着いたところでフォトジェニックな場所ではありますが、今から70年前にこの地から飛びだって散った特攻隊員のことを思うと胸が締め付けられる思いになりました。 続いて訪れた場所が高雄です。ここは台湾第二の都市でもあり、台北よりも暑い熱帯の地域に属しているので冬でも半袖・長ズボンでちょうどよかったです。ここには1900年代に台湾が世界有数の砂糖国家になることを支えた砂糖工場(現台湾糖業博物館)があるというのでそこを訪れました。そもそも砂糖業はオランダ統治時代からの主要産業の一つでした。しかし、日本統治時代の初期には台湾産サトウキビの品種は茎が細くて収穫量も少なく、品種改良が必要とされました。そこで総督府技師として新渡戸稲造は台湾に招かれ、サトウキビの品種改良、栽培、加工などを行い、さらには収穫期を異にする品種をそれぞれ栽培して、台湾の製糖工場が一年中稼働するようにしました。そして敗戦後、中国大陸から国民党が台湾に移り住み、その工場は中華民国政府によって接収され、46年5月に合併されて台湾糖業公司を設立しました。その後も砂糖業は台湾の経済発展の礎にも繋がり、台湾の砂糖業を大きく飛躍させた新渡戸稲造の業績が讃えられて、台湾の学校の歴史の授業で教えられています。 後編に続く・・・ ※写真1は松園別館の外観。 写真2は花蓮の旧日本軍の防空壕の中に飾られている特攻隊員の写真。

| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |

|---|---|---|

| 家賃 | 3,300 | 11,220円 |

| 水道光熱費 | 200 | 680円 |

| 学費・教材費 | 200 | 680円 |

| 交通費 | 2,000 | 6,800円 |

| 通信費 | 799 | 2,717円 |

| 食費・その他 | 3,000 | 10,200円 |

| 合計 | 9,499 | 32,297円 |