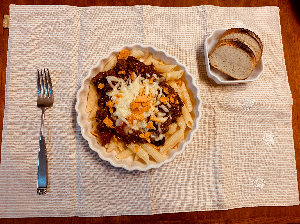

大学は12月14日から1月26日まで冬休みで、この間に日本に一時帰国しました。帰国してまず感じたのは、日本は狭い!です。アメリカ、特にボーリンググリーンはひろーい土地がどこまーでも続いているので、その景色に慣れてしまうと、日本の家と家の間隔がとても狭く感じました。また、ボーリンググリーンの寒さを経験した私にとって、暖冬の日本は温かいを超えて少し暑く感じました。そして不思議なことに帰国して数日間は、ホッとするどころか日本での生活に少し居心地の悪さを感じました。これが逆カルチャーショックと言われるものなのでしょうか。ボーリンググリーンで過ごしたのはたったの4か月ですが、そんな短期間でも住めば都。知らず知らずのうちに環境や生活に慣れていたようです。 冬休み中はずっと日本にいたため、留学らしい話があまり思いつきませんが、唯一あるとするならば、私とルームメイトはそれぞれ自分の家族に、日本料理とアメリカの料理をつくりました。私はオハイオ州シンシナティの郷土料理「シンシナティチリ」をつくり、一方、ルームメイトはアメリカでジャパニースカレーライスをつくってくれました。それぞれのレシピは、11月のサンクスギビングデーでルームメイトの家族宅に泊まった時に交換しました。シンシナティチリは、ルームメイトのお母さんが振舞ってくれた思い出深い料理で、あまりのおいしさから日本でもつくりたい!とお願いすると、家族秘伝?のレシピを教えてくれました。ベースのトマトソースに赤豆や隠し味にチリソースなどの香辛料を加え、パスタやペンネの上にかけて食べます。味もさることながら、豆と香辛料の香りがとてもおいしい料理です。食を通じてルームメイトの家族にも日本を知ってもらうことができ、また、自分がアメリカで食べた料理を家族に紹介する機会が得られて、よかったです。 春学期は1月27日から始まります。時差ぼけを引きずったまま授業を受けたくなかったため、早めの24日にアメリカに到着し、寮が開くまで友人の家に泊めてもらいました。今学期は授業はもちろんですが、ボランティア活動など学外での活動をぜひ経験したいと思います。また、ジャパニーズクラブのイベントにも積極的に参加する予定です。というのも、秋学期の留学生活を通して、海外の人により日本を知ってもらいたいと思うようになったからです。日本を離れて感じたのは、海外から見た日本は自分の想像よりもはるかに小さい小さい存在だ、ということでした。日本の位置がわからないオーストリアからの留学生や、アメリカ人の中にも東京2020を知らない人もいました。また、スポーツマネジメントのクラスで使った教科書に、ラグビー日本大会についての大きなコラムが載っていましたが、授業では扱われることなく完全にスルーされてしまいました(汗)日本ではあんなに盛り上がっていたのに…。一歩外に出ると、日本の事を知らない人は少なくありません。むしろ多いくらいです。日本語クラブの活動を通して、学生が日本に興味を持つきっかけをつくる手伝いが出来たらと思っています。4月に行われる花見では、日本語クラブの学生はもちろん、クラブを枠を超えて多くのBGSUの学生が参加するようなので、学生に浴衣を着せる手伝いができると思います。また手軽に楽しめる日本のカードゲームとして、花札を持ってきたので、日本語クラブで花札大会が開けないか提案してみたいと思います。 写真は 1月のBGSUと、日本でつくったシンシナティチリ。

| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |

|---|---|---|

| 家賃 | 0円 | |

| 水道光熱費 | 0円 | |

| 学費・教材費 | 160 | 16,331円 |

| 交通費 | 90 | 9,186円 |

| 通信費 | 0円 | |

| 食費・その他 | 20 | 2,041円 |

| 合計 | 270 | 27,558円 |